Con calma, in sei giorni, ho letto Terre spezzate. Per chi non lo sapesse, Terre spezzate è il reportage di Scott Anderson (scrittore e giornalista) e Paolo Pellegrin (fotoreporter), pubblicato prima online sul sito del New York Times, poi, pubblicato, una settimana dopo, sul New York Times Magazine cartaceo (un supplemento all’edizione domenicale del New York Times) e, contemporaneamente, tradotto in italiano e riproposto su Repubblica cartacea, quindi messo online anche su Repubblica.it, prima come pdf e quindi come pagina web.

Cos’è esattamente Terre spezzate

Indice dei contenuti

Terre spezzate (il titolo originale è Fracture Lands: how the Arab world came apart) è, prima di tutto, un documento e un lavoro giornalistico-narrativo-fotografico che potremmo definire non-fiction con fotoreportage.

La storia che viene raccontata si colloca temporalmente fra il 1972-2016, è una specie di compendio della storia del Medio Oriente attraverso il racconto di sei vite di “persone qualunque”: Laila Soueif (Egitto), attivista egiziana, Majdi ek-Mangoush (Libia), ex cadetto all’Accademia dell’aeronautica militare libica, Azar Mirkhan (Kurdistan Iracheno), medico urologo e combattente curdo, Majid Ibrahim (Siria), studente universitario siriano, Khulood al-Zaidi (Iraq), attivista per i diritti delle donne, Wakaz Hassan (Iraq), ex combattente dell’Is.

La narrazione di queste sei vite si alterna, in un montaggi alternato, e si colloca all’interno di eventi della storia recente del Medio Oriente.

Penso che per leggerlo tutto ci vogliano due ore e mezza di lettura consecutiva, forse tre (in italiano).

Analisi dell’opera

Per spiegare il senso di questa produzione è sufficiente, credo, utilizzare le parole di Jake Silverstein, direttore del The New York Times Magazine, che introduce il lavoro (la traduzione è del sottoscritto).

«Questa è una storia diversa da tutte quelle che abbiamo pubblicato fino ad oggi. È molto più lunga delle tipiche storie ospitate dal New York Times Magazine; stampata, occupa un intero numero. È il risultato di circa 18 mesi di lavoro giornalistico, racconta la storia della catastrofe che ha frammentato il mondo arabo dall’invasione dell’Iraq 13 anno fa, fino alla nascita dell’Isis e della crisi globale dei rifugiati. La geografia di questa catastrofe è vasta e le sue cause sono molte, ma le sue conseguenze – guerra e incertezza in tutto il mondo – sono familiari a tutti noi. Il reportage di Scott Anderson dà al lettore un senso viscerale di come tutto si spieghi, attraverso gli occhi di sei personaggi in Egitto, Libia, Siria, Iraq e nel Kurdistan iracheno. Ad accompagnare i testi di Anderson ci sono 10 “portfolio” del fotografo Paolo Pellegrin, scelti dai suoi numerosi viaggi in quelle regioni negli ultimi 14 anni, e un’esperienza di realtà virtuale che trasporta il lettore nella battaglia per riprendere Falluja, fra le forze armate irachene.

È senza precedenti, per noi, concentrare così tante energie e attenzioni su una singola storia, e chiedere ai nostri lettori di fare lo stesso. Non lo avremmo fatto se non fossimo stati convinti che questa sia una delle più chiare, potenti e umane spiegazioni che si possano leggere in assoluto per capire cos’è andato storto in quelle regioni».

Le foto sono eccezionali e il testo non è da meno. La narrazione è sapiente e utilizza tutte le tecniche possibili per catturare l’attenzione del lettore, dall’inizio alla fine. Il che è un valore aggiunto, con buona pace di tutti coloro che hanno capito male la storytelling (perché a furia di parlare italiano con parole inglesi messe a caso nei discorsi non si capisce più nulla).

Cos’ho imparato, cosa mi sono ricordato, cosa mi sono chiesto

Ho imparato pezzi di storia mediorientale e ne ho ripassati altri.

Laddove ero più “esperto” (per esempio, la parte sull’Egitto o quella sull’Iraq) ho fatto meno fatica a seguire. Dove meno (per esempio, la storia curda e la Siria), invece, mettere insieme i pezzi è stato decisamente più faticoso.

Ho imparato a guardare anche questa storia da punti di vista umani, di vite straordinarie o di vite medie (mediocri?), di vite senza prospettive. Da punti di vista di vite qualunque.

Ho imparato, ancora una volta, che la storia ha conseguenze sul breve, medio e lungo periodo.

Ho imparato (di nuovo) che il giornalismo dovrebbe essere fatto in un modo completamente diverso. Per esempio, tutte le volte che si fa un “live” su una breaking news che riguarda il mondo arabo, bisognerebbe come minimo avere solide basi sul tema. Come minimo. Per esempio, bisognerebbe evitare i titoli altisonanti e acchiappaclick. Bisognerebbe essere sobri.

Ho imparato che non ci si può fidare delle proprie fonti, perché possono mentire, possono essere sotto shock, possono raccontarti quel che vogliono, possono essere troppo coinvolte emotivamente. Il che, poi, fa il paio con la questione della verifica degli user generated content. Anzi: è proprio la stessa, identica cosa. Un user generated content è falso fino a prova contraria. È la prima regola che ho imparato leggendo il Verification Handbook, tradotto in Italiano da Andrea Coccia grazie alla comunità di Slow News.

Ho imparato che non ha senso parlare di “disumanità”. Tutte le cose narrate da Anderson sono “umane”: sono esseri umani a compiere anche le violenze più efferate. A voler la pulizia etnica. A desiderare la vendetta, a uccidere, picchiare, violentare, torturare.

In questo, mi ha aiutato molto la lettura contemporanea di Tzvetan Todorov, La paura dei barbari (che è del 2009, l’Isis o Is non esisteva).

Ho imparato a riconoscere le conseguenze delle azioni dell’occidente in Medio-oriente e a relativizzare. Senza voler fare il terzomondista (è inutile relativizzare senza riconoscere anche l’universalità: bisogna trovare una terza via fra i due estremi che portano al nichilismo o al dogmatismo), ma solamente per inquadrare i fatti in prospettiva storica. Per esempio: come diavolo è possibile che si sia scelto di sciogliere l’esercito iracheno nel 2003? Come si può commettere un errore strategico del genere?

Ho imparato, una volta di più, che l’Is (o Isis) non esiste. Nel senso che è un’idea. E finché non si comprenderanno le ragioni all’origine di questa idea e non si proverà – come, davvero, non lo so – a porvi rimedio, anche quando l’Isis scomparirà (e probabilmente accadrà presto, perché è “troppo”, perché è “marketing” e perché al-Qaeda continua a tessere le proprie relazioni decennali ovunque e ha molte più probabilità di sopravvivere. In questo senso, da leggere Al Qaeda o Califfo, chi sta con chi, di Giuliano Battiston sul Manifesto di oggi, 17 agosto 2016).

Ho imparato che il lavoro di Anderson non mi basta e quindi mi sono fatto suggerire due libri da Andrea Coccia, che ha avuto modo di parlare con Robert Fisk, reporter per il Time in Medio Oriente. Li ho suggeriti agli abbonati di Slow News e li metto anche qui. Sono Il martirio di una nazione. Il Libano in guerra

e Cronache mediorientali (*)

Ho imparato che le conversazioni pubbliche su Facebook non servono a un cazzo e parlare del burkini è un problema, anche se si esprimono concetti misurati e condivisibili.

Le conversazioni su Facebook si polarizzano e trasformano qualsiasi argomento in una partita di calcio vista dai punti di vista di due ultrà contrapposti che guardano la partita dalle rispettive curve. Soprattutto, le conversazioni su Facebook non contano niente, non spostano niente e non convincono nessuno. E non ci voleva uno studio per scoprirlo, perché è la vita che funziona così. E concentrarsi sul futile e sul qui e ora distoglie l’attenzione dalle cose veramente importanti, quelle che contano.

Ho imparato che sulla stampa italiana – forse internazionale? – e, più in generale, nelle nostre conversazioni, non è stata data sufficiente enfasi al rapporto Chilcot e al fatto che la seconda guerra irachena è stata sbagliata, inutile e dannosa.

Ho imparato che il buon giornalismo costa, in termini di tempo, conoscenza, preparazione, investimento personale (e sul tema, invito alla lettura di questo pezzo su Mother Jones, dal titolo This Is What’s Missing From Journalism Right Now). E che non è detto che i banner bastino a ripagarlo (bisognerà prima o poi concentrarsi su proposte per nuovi modelli di business per il giornalismo del futuro)

Mi piacerebbe sapere quante persone (sia in inglese sia in italiano) hanno letto il reportage. Ovviamente non c’è una misurazione che ce lo possa dire.

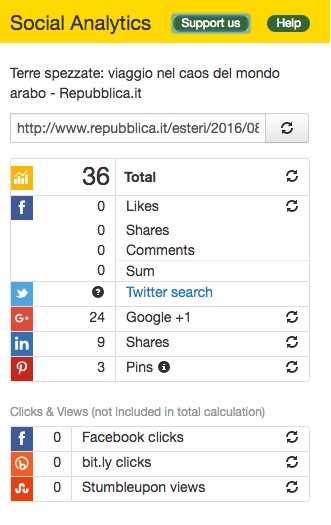

Spero che il NYT renda pubbliche almeno le metriche quantitative del pezzo online. La pagina di Repubblica dove c’è il reportage fa segnare numeri desolanti

su Social analytics in termini di condivisioni sociali.

Devo essere sincero, a questo punto: alcune di queste cose le ho imparate, altre me le sono ricordate. Altre le penso da tempo e ne ho tratto solamente conferme. Ma mi sembrava importante metterle tutte insieme come lezioni che si possono trarre.

Analisi dell’operazione e osservazioni giornalistiche

Sul lavoro proposto dal New York Times direi che, soprattutto nella parte interattiva (non ho visto il cartaceo) avrei avuto bisogno di due elementi “grafico-giornalistici”.

Mi sarebbe servita una mappa, per seguire gli spostamenti dei sei protagonisti e per avere sott’occhio le aree in cui è ambientata la storia.

Mi sarebbe servita una raffigurazione grafica temporale che proponesse da una parte i principali fatti storici e dall’altra la collocazione temporale degli eventi narrati dai protagonisti.

Parlando dell’operazione di Repubblica, ecco i pro e i contro.

Pro – È un’opportunità colta dal quotidiano Romano, come ha scritto Mario Tedeschini Lalli nella conversazione su Facebook che si è sviluppata sotto la mia condivisione (la si può leggere qui sopra). Un’opportunità di aggregazione. Di far conoscere ai propri lettori un modo “altro” di fare giornalismo. Riproporre un lavoro giornalistico così alto è senz’altro encomiabile.

Contro – 1. L’iniziativa è stata comunicata male, sia sul cartaceo sia sull’online. In entrambi i casi sembrava un lavoro di Repubblica (vedi le foto).

2. Non ha avuto alcun senso relegarla alla sola edizione della domenica di Repubblica. Andava pensato un supplemento vendibile per tutta la settimana almeno. Magari addirittura per tutto il mese d’agosto.

3. La traduzione è stata fatta di fretta. Si vede perché, andando avanti con la lettura, i refusi aumentano e anche le frasi che girano poco.

4. L’enfasi su quel “di 32 pagine”, tipico del giornalismo italiano, non ha alcun senso e nel 2016 fa davvero sorridere. Tanto più che, nel suo discorso d’insediamento – l’ho trascritto integralmente e commentato per gli abbonati di Wolf in uno dei primissimi numeri della newsletter (la lettura è riservata agli abbonati paganti) – Mario Calabresi, giustamente, diceva che si deve uscire dalla mania di gigantismo tutta italiana. Il valore del lavoro non è nelle 32 pagine, nella dimensione. Le dimensioni non contano niente. È vero: anche l’editoriale del direttore del New York Times Magazine parla della lunghezza del lavoro. Ma lo fa per spiegare perché hanno deciso di occupare un intero numero del settimanale.

5. L’introduzione di Calabresi si intitola – appunto – “Trentadue pagine per capire”. Mi è sembrata banale e didascalica. L’avrei evitata e avrei evitato anche il riferimento all’11 settembre 2001 come unica data significativa, perché altera la prospettiva da cui viene raccontata la storia.

6. Un conto è riproporre un giornalismo straordinario (lo è anche per il NYTM). Un conto è farlo. Repubblica (o un qualsiasi giornale italiano) avrebbe il coraggio di produrre qualcossa del genere di “proprio”? E nella quotidianità, Repubblica adotta le buone pratiche di quel giornalismo?

Linea editoriale

Il New York Times, si sa, è responsabile di aver pubblicato una serie di articoli di Judith Miller, giornalista che ha avallato e diffuso la teoria della presenza di armi di distruzioni di massa in Iraq, poi rivelatasi falsa.

In realtà il problema non era solo il lavoro di Miller. Il problema era molto più ampio e al New York Times ci hanno fatto i conti e hanno dovuto ammetterlo.

In questo pezzo dello stesso NYT del 26 maggio 2004, From the Editors; The Times and Iraq vengono prese in esame e ammesse tutte le mancanze del quotidiano nella copertura delle notizie riguardanti le – mai esistite – armi di distruzione di massa irachena e la copertura su quel tema da parte del giornale. È un enorme mea culpa.

Non mi risulta di aver mai visto niente del genere su un quotidiano italiano (se qualcuno ne avesse notizia, sarebbe bello che me lo scrivesse nei commenti, magari con un link o una bibliografia di riferimento).

Sarebbe molto interessante, come suggerisce il già citato Andrea Coccia, fare un altro speciale su Repubblica: cercare i pezzi che sono stati scritti dai corrispondenti più importanti sul Medio Oriente, metterli assieme, confrontare il quadro di ciò che è stato raccontato negli ultimi quindici anni dal quotidiano romano con quel che emerge da Terre spezzate.

Lascia un commento